根管治療(歯の神経の治療)は、歯科治療の中でも特に難易度が高い分野です。

根管は細く、曲がりくねり、分岐も多く、肉眼だけでは“見えない”部分がほとんどです。その結果、

●根管の見落とし

●感染源の取り残し

●穿孔(穴あけ)や器具破折

などのリスクが高まり、再治療や抜歯につながることも少なくありません。

そこで威力を発揮するのが、歯科マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)です。拡大・照明によって「見えなかったものが見える」ようになることで、根管治療の精度と成功率が大きく向上します。

ここでは、歯科マイクロスコープを活用して根管治療の成功率を高めるためのポイントをわかりやすく解説します。

1. マイクロスコープが根管治療にもたらす最大のメリット

● 「勘」から「確認」へ ― 可視化の力

従来の根管治療は、

レントゲン画像と手指の感覚を頼りに、ある程度“勘”も含めて進める部分がありました。

歯科マイクロスコープを使うことで、

根管入口の位置・数

クラック(ひび割れ)

破折ファイルや異物

根管内の汚れ・残渣

などが直接視覚的に確認できるようになり、

「おそらくこうだろう」から「確かにこうなっている」へと診断・治療の質が大きく変わります。

「写真の由来:歯科マイクロ スコープ 顕微鏡 (トロリーカートユニット付き、ENTに適用)」

2. 根管を“見落とさない”ことが成功率アップの第一歩

● 隠れ根管・追加根管の発見

上顎大臼歯のMB2根管や、下顎大臼歯の複雑な根管など、

肉眼では発見が難しい追加根管は失敗の大きな要因です。

歯科マイクロスコープを使うことで、

根管の入口位置を拡大して確認できる

色調の違い・溝の走行など、微細な情報から根管を探せる

う蝕除去後の歯質と根管口の境目が明瞭に見える

結果として、

「本来処置すべき根管を1本見逃していた」というリスクを大きく減らすことができます。

3. 根管形成・拡大を安全・確実に行うポイント

● 穿孔(パーフォレーション)リスクの低減

根管の方向を誤ったり、過剰に拡大したりすると、

根の外側に穴を開けてしまう「穿孔」が起こることがあります。

マイクロスコープにより、

根管の走行方向を視覚的に把握

曲がり始める位置や分岐の可能性を意識しながら形成できる

ダイヤモンドバーや超音波チップの先端位置を正確に確認

といったことが可能になり、余計な削りすぎを抑えて安全性を高めることができます。

● ステップ形成やトランスポーテーションの防止

手指の感覚だけに頼ると、

根管途中で段差(ステップ)ができる

根管が本来の位置から“外れたルート”に削られてしまう(トランスポーテーション)

といった問題が起こりがちです。

マイクロスコープを用いて、

根管入口の拡大・滑らかなガイド形成を丁寧に行うことで、

その後のファイル操作が安定し、根管全体をより安全に形成できるようになります。

4. 感染源をできるだけ取り残さない ― 洗浄・デブリス除去の精度向上

● 見えるからこそ「きれいさ」のレベルが変わる

根管治療では、細菌や感染歯質をどれだけ除去できるかが成功の鍵ですが、

肉眼では「どこまで取れているか」がわかりにくいのが実情です。

マイクロスコープを使用すると、

根管入口付近や拡大部の汚れ・スラッジ(切削片)の残りを確認

壁面の清掃状態を見ながら洗浄・超音波洗浄を行える

側枝や分岐ポイントの汚れを意識したアプローチが可能

になり、“つもり”ではなく“実際にきれいになっているか”を確認しながら処置を進めることができます。

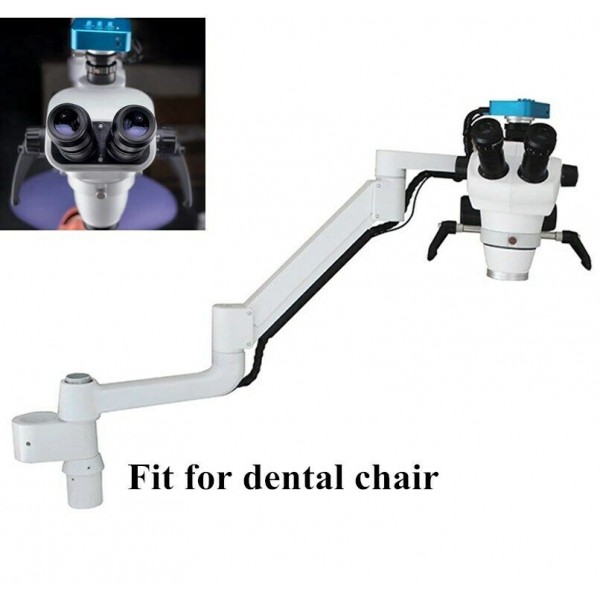

「写真の由来:歯科用マイクロスコープ 顕微鏡 カメラ付き (デンタルチェアーに適用)」

5. 破折ファイル・異物への対応力アップ

● 破折ファイルの位置確認と除去トライ

根管内で器具(ファイル)が折れて残ってしまうと、

それ以降の清掃・形成が困難になり、予後に悪影響を及ぼすことがあります。

歯科マイクロスコープを使えば、

破折ファイルの位置や向き、埋まり具合を詳細に確認

超音波チップなどを用いた慎重な除去操作が可能

無理な除去が難しいと判断した場合でも、代替方針の判断材料が増える

といった点で、トラブルケースへの対応力が向上します。

6. 歯根破折・クラックの早期発見

● 肉眼では見落としやすい微細なひび割れ

歯根破折やクラウン・支台歯のクラックは、

レントゲンだけでは判別が難しい場合が多く、

原因不明の痛みや治癒不良の背景に潜んでいることがあります。

歯科マイクロスコープでは、

歯冠・支台部・根管入口付近のクラックを拡大して観察

光の反射や色の変化から微小亀裂を見つけやすい

「治療をしても改善が難しいケース」で早期に抜歯や補綴方針を検討できる

結果として、

無駄な再治療を繰り返さず、適切なタイミングで治療方針を切り替える判断がしやすくなります。

7. 導入効果を最大化するための運用ポイント

歯科マイクロスコープの効果は、

「置いてあるだけ」では十分に発揮されません。

成功率向上のためには、以下のポイントが重要です。

● ① 術者のポジショニングとワークフローの最適化

直視の感覚と“マイクロ視野”の違いに慣れる

ミラー操作や器具操作をマイクロ視野に合わせて再構成する

アシスタントとの連携やインスツルメント配置を見直す

など、マイクロ前提の診療動線を整えることが必要です。

● ② 拡大倍率と照明の使い分け

探索・全体把握時:低~中倍率

クラック確認やファイル除去など:高倍率

というように、

シーンに応じて拡大倍率を切り替える技術も成功率向上に直結します。

● ③ 記録・教育・説明ツールとして活用

治療中の視野を録画・撮影して症例検討に活かす

患者さんに拡大画像を見せて「今の歯の状態」を説明する

若手歯科医・スタッフの教育ツールとして利用する

ことで、医院全体としての根管治療レベルの底上げにつながります。

8. 患者さん側のメリットと信頼性向上

マイクロスコープを用いた根管治療は、

単に“高価な機械を使っている”というだけでなく、

不確実な要素を減らし、歯を残せる可能性を高める

原因不明だった痛みや不調の原因が特定しやすくなる

画像を共有しながら説明することで、治療への理解と安心感が高まる

といった形で、患者さんにとっても大きなメリットがあります。

まとめ

歯科マイクロスコープによる根管治療の成功率向上ポイントは、次のように整理できます。

根管口や追加根管を見落とさない「可視化」による精度向上

穿孔やステップ形成を防ぎ、安全な根管形成を行う

汚れ・感染源の「残り具合」を確認しながら洗浄・清掃する

破折ファイルや異物への対応力を高める

クラック・歯根破折の早期発見で無駄な再治療を避ける

マイクロスコープ前提の診療姿勢・ワークフローを構築する

画像記録と説明により、患者さんの理解と信頼を高める

歯科マイクロスコープは、

根管治療を「見えない世界の手探り」から、「見える世界の精密医療」へと近づけるための強力なツールです。

適切なトレーニングと運用によって、そのポテンシャルを最大限に引き出すことで、

歯を守れる確率を1本でも多く高めることにつながります。